探訪全國高校唯一一個公益助殘創業實踐中心:他們讓殘疾人的生活更美好

| 2018年3月6日 | 分享到: | 來源: |

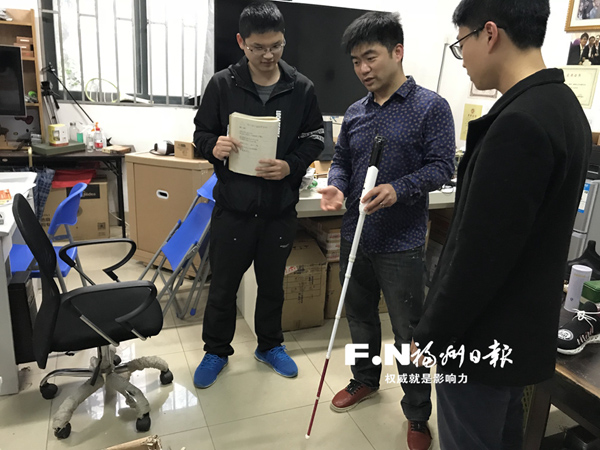

陳俊和學生們在探討如何完善自動綁帶鞋。

盲人出門帶一根會語音導航的導盲杖,就安全了;聾啞人戴一副特制手套,他的手語健全人也能“聽”懂;沒手的殘疾人,開口就能自動系鞋帶……這么多高科技的發明來自同一個團隊——福州大學公益助殘創業實踐中心。

昨日是學雷鋒日,記者探訪這個全國高校第一個也是迄今唯一一個公益助殘創業實踐中心,聆聽這里的“活雷鋒”們的故事。

助殘小發明摘取全國創業金獎

“剛開始我就是帶著學生做一些小發明,只是創新沒有創業。是‘互聯網 ’這陣風暴把我推到了前臺。”談到中心的成立,中心負責人、福大物理與信息工程學院副教授陳俊,最先提起了“E-Chat智能社交手套”這項發明。

“有次我在觀看學院晚會手語表演時,突發奇想,是不是可以做一款翻譯器,把聾啞人要表達的內容傳遞給別人?”說干就干,陳俊帶著學生忙活起來。從最初的4人,到后面的12人,熬了無數個夜,實驗失敗了無數次,終于做出了能讓聾啞人“說話”的智能手套。這項創新也一舉拿下2016年第二屆中國“互聯網 ”大學生創新創業大賽金獎。

“這個項目成功后,學校支持我成立了公益助殘創業實踐中心,現在團隊有60多人。我們認準了‘公益助殘’這條路,因為能幫到弱勢群體,創新就有價值。”陳俊說。

陳俊和學生們在探討如何完善智能導盲杖。

一年之內導盲杖升級四代

去年,團隊的主攻項目是導盲杖。“從去年1月到8月,導盲杖從一代升級到四代。現在自動定位、語音導航等技術問題都已解決,團隊正在著手設計盲道地圖。”陳俊說。

記者看到,第四代導盲杖很輕巧,重量不到1公斤,可收縮,全部智能機關都在把手上。“第一代試驗品很重,有將近3公斤,還不能收縮,我們請盲人過來體驗,都說不實用。”

為盲人研發的東西,盲人說好才是真的好。團隊成員孫智聰告訴記者,為了實現導盲杖升級,他們帶著試驗品到市盲協,請盲人反復試驗,最終決定去除地面掃臂,將智能手柄加裝在傳統盲杖上,解決盲人空間障礙物的識別問題。“有別于傳統掃盲杖,智能導盲杖能識別上下前后2米空間范圍內的障礙物,并發出語音提示。”

市盲協主席陳君恩曾因導盲杖項目與陳俊團隊有過三次接觸。他說:“第三代導盲杖使用的定位系統,和實際定位還是有一些差距。而這點誤差可能會將盲人導向機動車道,非常危險。”為了解決這個問題,團隊又從硬件研究轉向軟件研究,自創了物聯網定位系統,能跟安裝在盲道上的物聯網節點一一對應,形成安全的導航地圖。

“這項發明比較成熟了,我們不設技術壁壘,希望企業參與進來,讓創新落地,為盲人安上‘眼睛’。”陳俊說。

智能科技瞄準老弱病殘

采訪中,記者了解到陳俊團隊的其他發明,每一項都能給弱勢群體帶來福音。

比如,一款針對漸凍人的發明,可以通過攝像頭讀取漸凍人眼球信息,從而表達出“是”或“否”的意思。“當這項發明在漸凍人身上試用有效果時,我激動得難以言表!”

還有三款正在研發中的智能鞋,已有愛心企業注資。“一款是可以通過充電自動持續發熱的保溫鞋,這對清晨就要出門工作的環衛工、養路工來說很實用。還有一款鞋底是3D打印的,針對腳嚴重變形,買不到鞋子穿的殘疾人,可以掃描其腳板,打印出量腳訂制的舒適鞋底。另外一款就是自動綁帶鞋,這個已升級到三代了,殘疾人通過語音指令就能讓鞋子自動系帶。”陳俊說。

記者了解到,現在公益助殘創業實踐中心已將研究方向擴大至老年人。接下來,將設計的“空巢伴侶”機器人也許能成為空巢老人的最愛。主創人員、福大學生蘇永彬說,這套系統能將老人子女發布的圖片、視頻等通過APP上傳到老人家里的大屏幕顯示器上,讓老人時時了解子女動態,還能幫助不會用手機的老人自如地與子女視頻通話。

文章來源福州日報