小兒腦癱康復治療的國內外現狀及進展

| 2017年8月10日 | 分享到: | 來源: |

小兒腦性癱瘓簡稱腦癱(cerebral palsy,CP),是小兒最常見和最為嚴重的運動殘疾,是自受孕開始到嬰兒期非進行性的腦損傷和發育缺陷所導致的綜合征,主要表現為運動功能障礙及姿勢異常.該病患病率為1‰~3‰,其中以痙攣型腦癱為主,占腦癱患兒的60%~70%[1].我國1998年"九五"攻關課題報道全國0~6歲腦癱患兒有31萬,平均患病率1.86‰[2].腦癱嚴重影響患兒的生活質量,給社會、家庭造成巨大的精神和經濟負擔.隨著國內小兒腦癱康復事業的迅速發展,使得大批腦癱患兒得到不同程度的康復治療.

腦癱治療方法眾多,目前有運動療法、物理療法、藥物治療、傳統中醫療法、手術療法等.但研究證實在眾多方法中,運動療法最為有效[3],能改善患兒肢體運動功能,生活自理和社會適應能力.康復治療方法中運動療法包括Bobath法,Vojta法,引導式教育(Peto),上田法,Rood法,Ayre 感覺統合治療,Temple Fay法,Doman delacato法,運動再學習,神經肌肉本體促進技術(PNF)法,物理療法包括電刺激療法、水療法等,傳統的康復療法包括針灸療法,推拿療法等.各種方法均有其各自的特點,目前臨床上仍以Bobath療法為主.

現國內外腦癱康復的新技術包括:

1、機器人技術在腦癱康復中的運用

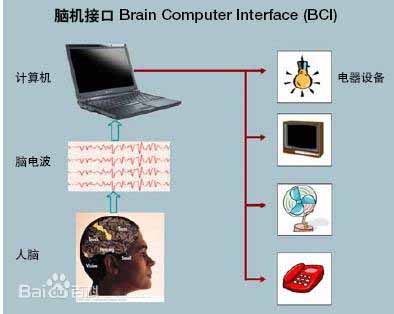

2、腦機接口在腦癱康復中的運用

3、重復外周磁刺激在腦癱康復中的運用

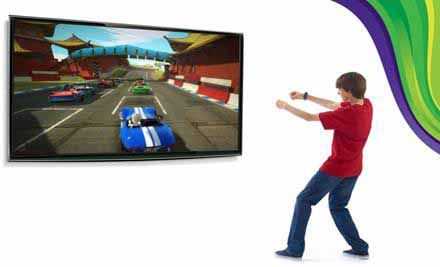

4、肌電反饋體感游戲在腦癱康復中的運用

5、騎馬在腦癱康復中的運用

6、我國的腦癱康復治療指南已出版

小兒腦癱臨床癥狀輕重不一, 一部分患者存在較大的康復潛能, 早期康復介入對提高其日后運動功能和生活自理能力起到關鍵性作用。患兒的主動參與是腦癱康復效果的重要影響因素之一。腦癱康復新方法的一大重要特點就是操作運用簡便, 充滿趣味性, 治療過程多與游戲相結合, 常配有絢麗多彩的界面, 讓患兒主動地, 歡愉地進行康復治療。

目前所有的治療方法對病情嚴重的腦癱患兒療效均不佳, 因為許多治療方法都要求患兒主動參與。因此, 一定程度的認知能力和運動功能是腦癱康復治療進行的重要基礎。而重癥腦癱患兒對治療的主動參與性較差, 主要依賴于被動運動, 以維持一定程度的肌肉活動和關節活動度, 這需要消耗大量的人力和物力。上述全身震動療法可能會為重癥腦癱患兒及家庭帶來福音。機器人技術也可應用于重癥腦癱患兒, 但多為功能輔助, 對于患兒自身殘障的改善作用可能有限。

從上述新方法中可以看出, 高科技產品的應用占了很大的比例。隨著科技的發展, 網絡和電子產品能為腦癱康復治療提供很大的便利。在傳統康復方法的基礎上, 善于運用網絡和電子產品等, 并綜合運用各種治療方法, 以達到最佳療效是腦癱康復的終極目標。

文章來源兒童康復科